契約書や証明書類の役割

資料や図面の製本はその用途として契約書や証明書という場合が多くあります。

その場合は一旦製本したものが改ざんされないように糊や釘などで容易に分解できないようにします。現在でも契約書の類は、「袋綴じ」と言われる特殊な方法で綴じ込まれる事が一般的です。

厚みのある製本のコピーやスキャン

誰でも厚みのある製本をコピーする時のやり辛さは経験があると思います。

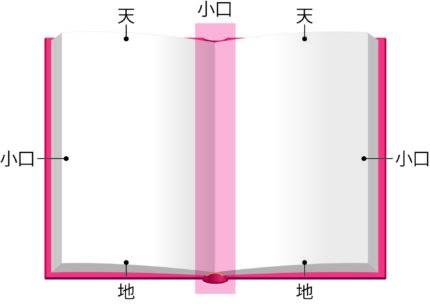

製本には「ノド」と呼ばれる部分があり、厚みのある製本はここが弱点になります。

無理にガラス面に押し付けようとすれば製本を傷めかねません。

それが貴重な文献であったり、大切な図面であったりすれば絶対にしてはいけません。

裏ワザとBOOKスキャナ

電子化する製本がA4やB5といった文書類であれば裏技もあります。

ガラス面に対して水平になる様に製本を置いて、背厚をガラス面から逃がすようにスキャンします。

フラットベッドスキャナのフタは無理に閉じる必要はありません。

そのままスキャンして、後で画像処理で必要な部分だけトリミングすれば完成です。

しかし、電子化する製本に大判図面が折り込まれている場合はそうはいきません。

一般的な複合機やフラットベッドスキャナはA3までしかスキャンできません。

その場合は少しずつずらしてスキャンして、後で画像を繋ぎ合わせる方法があります。

その場合の画像処理はかなり難易度が高く、何度もスキャンし直す可能性が高いのでお勧めしません。

大判図面が折り込まれている場合には専門業者に依頼してBOOKスキャナを利用するのが正解です。

大判製本が折り込まれている製本は主に設計や土木図面となり、以下のような種類があります。

- 測量図面

- 製造図面

- 完成図書

ここまでが「非破壊スキャン」としてお勧めしている製本を電子化する方法です。

敢えて非破壊ではなく、分解してスキャンする場合

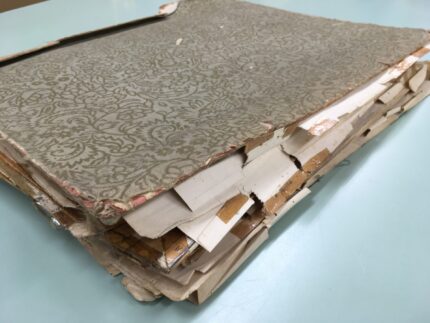

電子化の対象となる製本の多くは保存するに値する価値が認められたものです。

それ故に可能な限り「非破壊スキャン」のいずれかの方法を用いる事が前提になります。

しかし、「非破壊スキャン」は一般的にADF(自動原稿送り装置)に比べて高額になりがちです。

電子化する製本が1冊や2冊であれば「非破壊スキャン」を選択するべきです。

しかし、対象となる製本が数百冊、数千冊ある場合はどうでしょうか。 全てが手間の掛かる方法ですのでそのコストは予想を上回るかも知れません。

更に問題となるのはそれに要する時間です。 一般的に企業や公的機関が電子化を行うには年度内の予算で実施されます。

1台や2台のスキャナで作業したのでは年度内に終わらないかもしれません。

そういった場合には、敢えて製本を破壊(分解)してスキャンする方法があります。

当然貴重な文献や図面に無用なダメージを与えるわけにはいきません。

それぞれの製本方法に合わせて、逆手順で綴じてある部分を丁寧に分解します。

分解すればスキャン作業は各段に容易になりスピードアップします。

それだけでなく、作業中に原本を傷めてしまうリスクも軽減し、得られる画像も鮮明になります。

もちろん分解費用は掛かりますが、それ以上にスキャン単価を抑えることが可能です。

また、電子化後には新しい部材を使用して再製本する事も可能です。 特に古書や契約書類については製本されている事に意味があります。

冊数の多い契約書や古文書を電子化する際には事前に調査を行いますので、お気軽にお申し付け下さい。